Федеральные власти публично говорят о «смене элит», в том числе на участников боевых действий. На деле этого почти не происходит, а большинство из тех, кто вернулся оттуда и занял должности, и так прежде были при власти. О том, как в России менялись «элиты» в прежние годы «СибЭкспресс» поговорил с политологом Александром Кыневым.

Региональные элиты в стране целеноправленно размывали сверху — лидеров заставляли вступать в управляемые партии, а бизнес вытесняли из политики.

В интервью Кынев также прокомментировал риски муниципальной реформы, ликвидирующей сельсоветы, рассказал о перестройке взаимоотношений между Москвой и регионами и оценил субъектность новосибирских политиков.

«СЭ»: Вы говорили, что в вашей деятельности исследований, посвящённых региональным элитам, стало больше, а электоральной демократии — меньше.

— Она стала менее интересной аудитории.

«СЭ»: Как это менялось за последние 15 лет?

— В начале нулевых шла электоральная реформа, вводились партийные списки, и у меня вышло несколько статей, которые анализировали состав региональных парламентов накануне реформы. Сейчас они входят во все списки литературы, которые изучают российскую политику, потому что это были единственные исследования на эту тему — тогда у многих регионов вообще не было никаких сайтов. Мы с коллегой Алексеем Голубоцким обзванивали региональные парламенты, вручную собирали списки — сколько депутатов в какой партии — опубликовали большую аналитику в 2004 году.

Мы собрали информацию о точке отсчета, когда систему начали менять, силой заставляя избирать депутатов по партийным спискам. Потом уже я описывал в разных мониторинговых материалах, статьях, книжках, как всё это менялось. Как раз тогда, мне кажется, был пик интереса.

Потом пошло то, что называется, «управляемая партийность», конкуренция сжалась до семи партий. И это сжатие — 2007-2008 годы. Потом пошло некое новое оживление на фоне роста недовольства.

«СЭ»: 2011-2012?

— Да-да. Как раз тогда оппозиция стала выигрывать выборы, рос её процент, и интерес аудитории тоже стал расти. Это примерно 2010-2012 годы. Акции протеста, новая перекройка правил, которая в основном выражается в изменении системы регистрации партий – когда снизили количество подписей и одновременно партиям дали на короткий период льготы при регистрации кандидатов.

В течение двух лет вместо семи партий стало 77, и тут же в выборах губернаторов вводится система муниципального фильтра. Эта ярмарка креатива длится года полтора-два: кампания Навального [в Москве], избрание [Евгения] Ройзмана* [мэром Екатеринбурга]. После этого гайки начинают крутиться назад, и прямо по мере кручения уменьшается интерес аудитории.

У партий отнимают льготы при регистрации кандидатов, оставляя только у думских партий и тех, которые прошли в региональные советы. Если в 2014 году было 77 партий, в 2025 году — 23, из которых три фактически не существуют.

В 2020 году на 11 регионов было выдвинуто 95 списков в региональные парламенты, из них зарегистрировали 93. Сейчас [на региональных выборах в 2025 году] в этих же самых 11 регионах выдвинули 74, зарегистрировали 71.

Фактически сегодня, если у тебя льгот [по регистрации от партии без сбора подписей] нет, то тебе нечего не светит. Отказ по подписям стал нормой. Естественно, столь сжатая конкуренция не может вызывать у людей интереса.

Вообще история про интерес — это история про управление политикой. Это сознательная стратегия. Сушка политики, её сжатие до очень небольшого количества контролируемых властью партий. Это технология, смысл которой не только поставить под контроль, но и сознательно лишить аудиторию интереса, стимулировать апатию, абсентеизм. Избирателю кажется, что ничего не интересно, ничего не делается и становится ещё хуже — это замкнутый круг.

Почему сейчас в систему не пускают никого нового? Почему не регистрируют никаких новых партий? Наоборот, продолжают чистить старые. Потому что, если в этой системе появляется какой-то новый игрок — любой новый игрок может внезапно вызвать интерес. Если только вдруг что-то начинает привлекать интерес аудитории, каждый новый кандидат может привлечь какие-то новые группы избирателей. Если они начинают идти в политику, меняется явка, и начинают ползти все пропорции [результатов]. То есть, если появляется новый игрок в системе, меняются пропорции по всему полю. Сразу же меняется общий расклад.

«СЭ»: Увеличение переменных тоже вызывает риски.

— И система становится неуправляемой. То есть, если в зарегулированной системе с апатией вдруг появляется некая новая сила, которая вызывает какой-то интерес, начинается брожение, и система может поплыть абсолютно вся и сразу. Она не готова к этим рискам и сознательно держится в состоянии, где есть какая-то очаговая активность по ограниченному списку тем, по совершенно ограниченным каналам.

И игроки сознательно не переходят границы, потому что понимают, что если их перейти, то система может применить санкции в отношении них. Это сознательная философия и стратегия. Но аудитории это всё часто не интересно.

Если ты анализируешь списки, группы элит — это важно для истории, потому что, когда пройдут годы, этого невозможно будет достать. Всё уничтожается, никто ничего не хранит, у людей полностью отсутствует ощущение того, что то, что они делают - это часть истории. Страны, города, области и так далее. Люди этого не понимают. Даже политики этого не понимают, а сейчас это нужно и важно. Они говорят: «Зачем это изучать, это никому не интересно, там всё предсказуемо». Но это часть вашей жизни, часть истории.

Сегодня со статистикой происходят чудовищные истории. [Демограф Алексей] Ракша* жалуется, что по демографии статистика закрыта. По выборам такая же картина. Собирать сейчас — это чудовищная история, всё разбито на какие-то кусочки. Они публикуются таким образом, что их ещё не найти. Ты с муками ищешь всё это, чудовищно разбросанное какими-то кусками. Какие-то вещи даже не можешь найти, пытаешься искать окольные пути, потом вручную собираешь мозаику. Потому что даже список кандидатов сегодня в едином виде, когда есть фамилия, должность и так далее — его нет. Избирком публикует списки только с фамилиями, именами, отчествами, годами рождения. Без биографий. Чтобы узнать, кем работать кандидат, ты должен через ГАС «Выборы» зайти внутрь списка.

«СЭ»: В другой вкладке, нажимая отдельно на каждую фамилию.

— Да! И в каждом партийном списке по 70 человек. Всё это нужно скопировать и вставить в другой файл, где они идут по фамилиям. Чтобы даже вручную составить один список для анализа, нужно часы работы. А у нас [в сентябре проходили выборы депутатов] 11 региональных парламентов и 25 городских советов региональных столиц. Представьте себе, что это такое.

«СЭ»: Явное препятствие. В данной ситуации статистика — это тоже способ управления.

— Сегодня нет никакого агрегированного ресурса, где можно в готовом виде взять в руки списки кандидатов.

«СЭ»: Казалось бы, в крупных городах, в региональных центрах интерес к политике должен быть больше. Но если мы берём выборы практически в любом регионе, то в административном центре явка ниже, чем в селе. Соотношение в сторону оппозиционных и не оппозиционных кандидатов тоже соответствует: в городе, где явка меньше, за оппозицию голосуют больше и, соответственно, в сельской местности — наоборот. Это тоже управляемый политтехнологический процесс? Или это реальность, за которую те, кто управляет выборами и хочет всё контролировать, уцепились и пользуются?

— Это реальность, которая используется, но они её усиливают. Понятно, что различия по явке, носят объективный характер, они касаются почти любых стран мира. Почти везде крупные города имеют более низкую явку, чем население периферии, потому что города более атомизированные. Чем выше уровень атомизации общества, чем человек меньше включен во всякие коммуникации, если на него [меньше] давят работодатели, какие-то родовые, клановые [структуры], тем сложнее его мобилизовать. Он больше занят.

Когда же человек находится в некоем ограниченном социуме и в большей части является частью коллектива, на него легче давить разным сферам, потому что здесь начинает господствовать коллективный момент в поведении. Почему во многих патриархальных регионах с выраженными этническими группами такая высокая явка? Потому что проходит мобилизация совершенно по другому типажу, и это во всём мире. Но у нас ситуацию дополнительно усиливают, из-за того, что на периферии меньше контроля, там легче осуществляется сговор элит, там меньше СМИ.

А в городах компании дополнительно сушат, минимизируют агитацию, что хорошо видно, например, в Москве. Не дают рекламных площадей, уничтожают на корню любые попытки разноса агитационной продукции по почтовым ящикам. Попасть в подъезд уже давным-давно стало квестом, потому что кодовые замки и консьержки. Людей постоянно запугивают.

Плюс это усиливается сознательными кампаниями по срыву явки, потому что многие люди в «белых одеждах» говорят: «Мы не пойдём на выборы, пока они не станут настоящими». А они никогда не станут настоящими, пока вы не будете на них ходить! Многие условные представители радикальной оппозиции, которые много лет занимались таким паникёрством и, скажем так, пропагандой политического нигилизма, на самом деле, вполне себе работали по политическому заказу. Эти люди рассказывают, что выборов нет 20 лет.

«СЭ»: Когда в 2016 году на выборах Госдумы вернули мажоритарные округа вместо старых округов, которые более-менее соответствовали социально-демографической картине общества, появилась лепестковая нарезка – к городским районам присоединяли сельские. Такое решение тоже базируется на тех же задачах нынешней власти?

— Так и есть. Джерримендеринг, который у нас назвали лепестковый нарезкой – это манипуляция с границами округов, которая имеет очевидную задачу: дробить территории, где проживает оппозиционный электорат, и прирезать её к периферии, где более управляемое голосование. Ситуация парадоксальная — иногда жителей в городе может быть больше, но за счёт низкой явки они проигрывают.

Почти все регионы, где у нас больше одного избирательного округа, построены по принципу дробления городов.

ОСТАЛАСЬ ЛИ ОППОЗИЦИЯ

«СЭ»: Про оппозиционное голосование и про партии. Кажется, существует две позиции. Первая в том, что есть «Единая Россия» и есть оппозиция «Единой России». Вторая, что есть пять фракций партии власти, которые присутствуют в Государственной Думе. С точки зрения региональной политики в какой мере эти взгляды могут восприниматься как отражающие реальность?

— С точки зрения формальной: всё что, не власть — оппозиция. Когда принимаются какие-то политически важные решения, интерес оппозиции никто не принимает в расчёт. Они всегда вторичны. Понятно, что разные оппозиционные партии тоже связаны с частью политической элиты, но это не про иерархию интересов. В любом случае, «Единая Россия» и те, кто её курирует, всегда заботятся о себе.

Не надо путать управляемость и тождественность. Управляемая система строится на санкциях и на страхе. Соответственно, разумные игроки понимают, что, если они хотят нормально себя чувствовать и вести какую-то политическую деятельность, они должны в чём-то идти на какие-то компромиссы, согласия. И степень готовности на компромиссы у всех разная, и характер. Кто-то готов идти на конфликт с администрацией региона, кто-то не готов.

Чем отличается наша партийная система от многих партийных систем демократических стран? И это типовая ошибка, которую делают, когда пишут о России — если мы смотрим на какие-нибудь статьи западных журналистов про российские выборы, то там пытаются на нашу ситуацию накладывать свою кальку восприятия. Она абсолютно не работает. Почему? Потому что там есть ситуация свободы и конкуренция за создание партий. Люди во многом действительно объединяются в партии по взглядам.

У нас абсолютно другая история, количество партий жёстко ограничено не только численно, но и с точки зрения политических возможностей. Есть «думская пятерка», у которой есть парламентская льгота, которая может регистрировать кандидатов везде. Есть ещё партии с локальными льготами: где-то «Партия пенсионеров», где-то — «Яблоко», где-то кто-то ещё. Но в целом их очень немного.

Если мы возьмем ситуацию в этом году по мажоритарным округам — я просто назову цифры, и тогда будет понятно, как это работает. Если взять выборы в законодательные собрания в 2025 году, то на кандидатов от парламентских партий приходится 85% всех зарегистрированных кандидатов. На все остальные партии — около 15%, самовыдвиженцы — 1,13%. Если мы возьмем городские советы региональных центров, то по парламентским партиям получаются те же 85%, но самовыдвиженцев чуть больше — 3,5%.

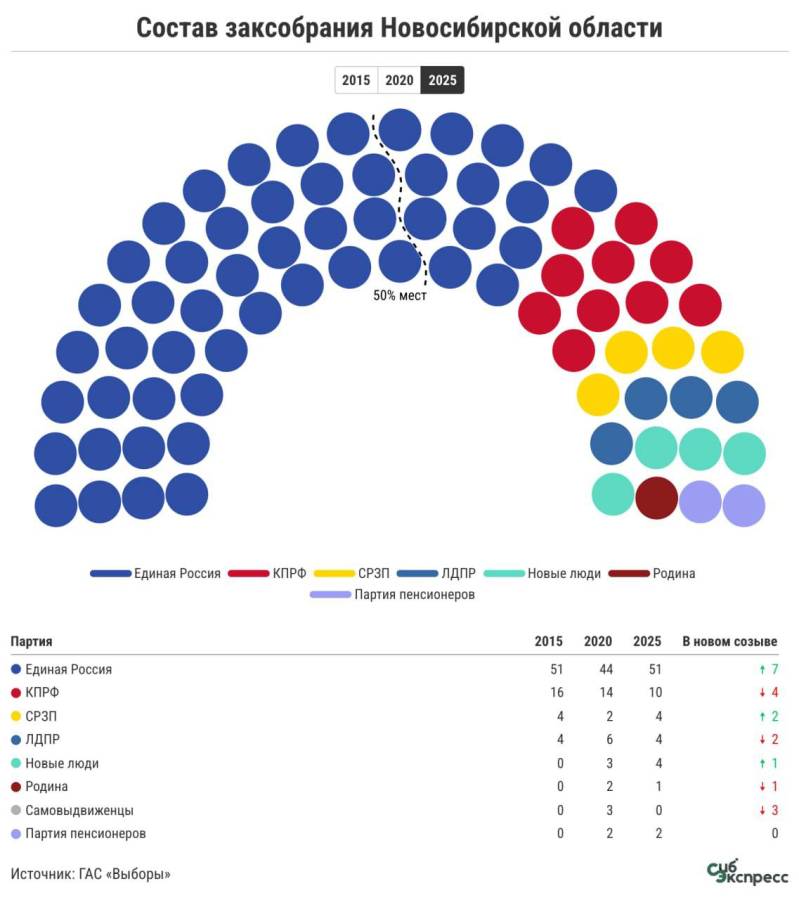

Итоги выборов заксобрания Новосибирской области в сентябре 2025 года

Вот вы бизнесмен — вам нужно баллотироваться. Если человек хоть немножко с опытом, то понимает, что перед тем, как соваться, ситуацию надо изучить. Только люди очень наивные могут соваться в последний момент, не понимая рынка, не наведя какие-то элементарные справки, не узнав, как можно. И вы смотрите, что зарегистрироваться по подписям почти нельзя. Если вы человек разумный, что будете делать? Договариваться с кем-то, у кого есть льгота [по регистрации без подписей].

В условиях, когда политический рынок фактически монополизирован и есть пять основных игроков, люди с ресурсами идут туда. Не потому что они там «левые», «правые» или какие-то ещё, а потому что они решают свои задачи — им нужно избраться.

«СЭ»: Это ещё и бизнес-проект.

— Это в чистом виде бизнес, потому что у одних есть печать, а у других есть деньги. Всё. И таким образом, государство силой загоняет кандидатов в политические партии вопреки их личным желаниям и интересам, потому что по взглядам они партии найти не могут. Если они найдут партию по взглядам, то не будут в бюллетене. И происходит постоянное брожение по политическому полю — на этих выборах договорились с ЛДПР, потом спонсор куда-то перешёл, договорились с партией покруче — придём к ним, и вся тусовка всей фракцией уходит в другую фракцию.

Это типовая история в регионах. Когда кандидаты бродят из «правых» партий в «левые», значит, они не «правые» и не «левые». В этой системе политическая конкуренция на выборах носит не идеологический характер, а сугубо персоналистско-групповой.

«СЭ»: В КПРФ и правда есть ярые сторонники Сталина.

— В КПРФ есть некое идеологическое ядро, но это идеологическое ядро не тождественно самой партии. Там огромное количество попутчиков, которых никакие не коммунисты от слова совсем. Я приведу пример Республики Коми. Там КПРФ – это широкая гражданская коалиция, куда входят экологи, движение коми-народа, просто гражданские активисты, местные демократы, у которых нет своих организации и так далее.

«СЭ»: Это зонтичный бренд оппозиции.

— Да, зонтичный бренд оппозиции Республики Коми. Там ситуация сложилась сюрреалистическая. Когда депутат Госсовета Коми, очень энергичный и талантливый молодой парень Олег Михайлов избрался в Госдуму по одномандатному округу, его мандат в региональном парламенте перешёл к следующему кандидату по списку. Это был Виктор Воробьев*, либертарианец. Первый либертарианец, ставший в России депутатом заксобрания, был избран по списку КПРФ. А что общего между КПРФ и либертарианцами?

Когда говоришь это западным журналистам, у них начинает ехать крыша. Они не понимают, как такое вообще может быть. Но потом Воробьёва признали иноагентом, лишили мандата, поскольку он выступал против СВО.

Это наша особенность, поэтому классический западный анализ на эту схему вообще не ложится никак.

«СЭ»: Просто то, что у нас называют партией, это не та сущность, которая называется партией в западной электоральной демократии.

— Как минимум, она построена не по идеологическому принципу. Идеология там есть, но её очень мало. То есть у КПРФ её больше, чем у остальных, а у ЛДПР её вообще нет — просто популизм. А популизм — это не идеология. Популизм — это набор лозунгов, которые, как правило, в жизни потом не соблюдаются.

У «Справедливой России» была попытка играть в идеологию, но, по-моему, она тоже куда-то потихонечку вся... У «Новых людей» идеологическая часть всё-таки более выраженная, потому что там есть ценности свободы, свободного рынка, гражданские права – они присутствуют, спорить с этим бессмысленно. Мы это видим, кстати, по географии голосования. Но, опять-таки, там тоже большое количество кандидатов, и, совершенно очевидно, что, если спросить их, кто они по взглядам, я думаю, что они очень сильно задумаются и не смогут ответить.

Есть регионы, где губернатор контролирует всё политическое поле. Есть регионы, где автономные структуры, но договаривающиеся в разных пропорциях. На мой взгляд, Новосибирская область, это регион, где партии всё-таки самостоятельны, но договариваются в разных пропорциях.

<…>

Если мы посмотрим, есть ли какие-то отличия в работе администрации регионов, где губернаторы, вроде бы, от разных партий — отличий практически нет. Только в стилистике. Оппозиционные губернаторы гораздо чаще более терпимы к проявлению иной точки зрения, меньше давят оппозицию, лучше согласуют протестные акции. Могут, скажем, поддерживать какие-то инициативы. Например, ситуация по реформе местного самоуправления [когда федеральные власти позволили регионам ликвидировать сельсоветы, установив одноуровневую модель местного самоуправления]. [Глава Хакасии Валентин] Коновалов выступил против реформы в Хакасии, в этом смысле он оказался на партийной позиции.

Но с точки зрения всего остального, отличий мы не увидим. Есть у нас коммунист [Андрей] Клычков, губернатор Орловской области. Был депутатом Московской городской думы, сложил мандат, не выдвигался в мэры Москвы. И кто у него сейчас один из замов в Орловской областии? Бирюков, сын вице-мэра Москвы [Петра Бирюкова], зама Сергея Собянина. То есть, сын зама Собянина сейчас зам Клычкова в Орловской области.

«СЭ»: Значит, человеческие качества важнее идеологии!

— Хорошие отношения внутри элиты важнее идеологии. Скажем так.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ НОВОСИБИРСКА

«СЭ»: После того, как в Новосибирске — одном из последних в России — отменили прямые выборы мэра, глава администрации, которого назначил горсовет с подачи губернатора, выглядит как его зам по проблемам города.

— Так оно и есть. Кстати, между прочим, принятый закон о местном самоуправлении императивно устанавливает, что во всёх региональных столицах глава города теперь избирается депутатами по представлению кандидатуры, которую выдвигает губернатор.

<…>

«СЭ»: Когда в Новосибирске губернатором был назначен Андрей Травников, то первое, что увидели в местной политике, это – довольно сильное продвижение федеральных концессий. До сих пор эта проблема мгновенно всплывает, если говорить о взаимодействии региона с абстрактным федеральным центром. Насколько уникальна Новосибирская область в плане того, что проблемы между региональным и федеральным уровнем упёрлись в концессии?

— Я думаю, дело не в Травникове.

«СЭ»: Нет, дело не в Травникове, дело в концессиях.

— Дело в том, что сам формат отношений центра к регионам сильно поменялся. Если сегодня смотреть на регионы, то неважно [какой] губернатор — местный/неместный, приезжий, единоросс/коммунист, «Справедливая Россия» — все реализуют примерно одну философию. Я в своей книжке называл это менеджеризация. Губернаторы из политических фигур стали менеджерами. И администрация, которая сегодня формируется в регионах — это сложносоставной субъект, ключевые чиновники которого имеют двойную подотчётность. Конечно, есть губернатор и региональное правительство, которые принимают решения, какие-то программы, но одновременно все ключевые чиновники согласуются с соответствующим федеральным профильным ведомством. А у него свои программы, концепции, нацпроекты и регламенты.

«СЭ»: И критерии эффективности рассчитываются из этого?

— Естественно. Эта двойная подотчётность в некоторых регионах иногда приобретает довольно странные черты, потому что ведомства могут конкурировать. У них могут быть разные интересы. Я знаю регионы, где губернатор вынужденно работает с фигурами внизу, которые ему, может быть, не очень нравятся. Я знаю случаи, когда они прямо конфликтуют, не разговаривают. У нас даже были публичные конфликты между губернатором и теми, кого из Москвы навязали в качестве профильных замов или министров. Есть разные случаи.

Если оценивать то, что я вижу со своей колокольни — Новосибирск один из самых спокойных регионов по России. Здесь не было больших конфликтов, здесь не было кадровых революций. Все кадровые замены за последние лет 10 были очень точечными и аккуратными. Максимум несколько замен в год, не больше. Некоторые годы вообще не было значимых замен заместителей губернатора.

Новосибирская область — один из самых стабильных регионов по Сибири за эти годы. Причин тут несколько. С одной стороны, это и сам стиль губернатора, который, очевидно, человек достаточно спокойный и не любящий каких-то наскоков. С другой стороны, я думаю, что это — индикатор силы местной региональной элиты, потому что сама элита сильная. Её не игнорируют, с ней считаются. Кстати, Новосибирская область - единственный регион, где избирали спикера вопреки рекомендации.

«СЭ»: В 2015 году депутаты выбрали Андрея Шимкива вместо ставленника губернатора, прежнего председателя парламента Ивана Мороза

— Это был единственный случай и, самое интересное, что после этого никто не был наказан, а власть, наоборот, пошла практически на компромисс. В итоге Шимкив инкорпорировался в руководство [а также вошёл в «Единую Россию» и возглавил фракцию «ЕР»].

Андрей Травников и Андрей Шимкив (правее)

Другие попытки вмешаться в это дело [избрание спикеров парламентов] кончались для инициаторов плохо. В Новосибирске все остались при своих. Элита потихонечку меняется. Мы видим, что даже по выборам в заксобрание какие-то политические аксакалы уходят из парламента. В этом случае Новосибирск, мне кажется, с точки зрения качества политических институтов и качества элиты — один из регионов, который можно оценить наиболее высоко. И с точки зрения субъектности элиты, и с точки зрения адекватности.

БИЗНЕС ВЫМЫВАЮТ ИЗ ПОЛИТИКИ. КАК ВЛАСТИ СДЕЛАЛИ ЗАВИСИМЫЕ ЭЛИТЫ

«СЭ»: Насколько можно говорить о том, что электоральный процесс формирует и меняет региональные элиты, а в какой мере — это реализация кулуарных договорённостей? Есть ли тут региональные отличия?

— Отличия существуют. И степень вмешательства центра в кадровую политику регионов тоже довольно большая. Самые сильные отличия мы видим между национальными регионами и всеми остальными. В каких случаях происходит наиболее жёсткое вмешательство центра в кадровую политику регионов? Там, где посадили губернатора, его окружение, происходит максимально жёсткое переформатирование.

Бывали прецеденты, скажем, в Кировской области, в Ярославской, когда в администрации не было ни одного чиновника из региона, они все были приезжими.

Второй случай — когда регион очень сильно протестно голосовал. Хабаровский край, допустим. Ну, там тоже посадили, но посадили по политическим материалам.

Субъектность местных элит зависима от интересов центра к региону. Если, скажем, это крупный регион, со своими значимыми, сильными экономическими игроками, их тоже, как правило, учитывают. И, конечно, этнический фактор важен. В этнических регионах, практически везде и всегда центр учитывал мнение элит, потому что есть понимание, что этническая консолидация — вещь опасная, и с этим лучше не играть.

Мы это хорошо увидели по муниципальной реформе, когда большинство регионов этнических — в основном республик — всё-таки решили сохранить двухуровневую систему, потому что для местных элит наличие поселений — это вопрос гарантии защищенности политических статусов и некого распределения функций. Одно дело, когда у тебя есть гарантированное муниципальное образование, есть свод полномочий и некая иерархия, которая закреплена институционально, а другое — когда тебе говорят, что у вас ничего не будет, а будет только отдел районной администрации. А он сегодня есть, а завтра нет — там никаких гарантий статусов, никто ничего не даёт. Сегодня дали, завтра отняли.

«СЭ»: Выборы существуют как инструмент, который влияет на формирование элиты?

— Для многих предпринимателей, то, что ты становишься депутатом горсовета, заксобрания — это возможность лично контактировать с заместителями губернатора, какими-то бизнесменами, с которыми ты в иной ситуации на встречу никогда бы в жизни не попал. Это шанс на то, что на твои письма должны отвечать.

«СЭ»: Вы последнее время много говорили, что меняется состав региональных элит. Уменьшается количество представителей одних категорий, увеличиваются другие. Как это происходило в последние десятилетия?

— В 1990-х партии были федеральным институтом, в регионы они стали инкорпорироваться во многом силой в начале нулевых. Крупные федеральные партии предпочитали опираться на большие финансовые гарантированные потоки. Гораздо проще иметь дело с одним-двумя олигархами, чем искать 20-30 средних бизнесменов. Это просто рационально.

После 2000 года центр стал системно ослаблять региональные элиты за счёт того, что вытаскивал из-под их контроля самые разные сферы. Началось всё это с силовиков, которых стали назначать без согласования с региональными властями. Потом система стала расширяться, и всё новые ведомства стали де-факто внедрять систему согласования назначений в регионах с Москвой. С 2004 года начальники региональных министерств финансов согласуются с Минфином РФ. Сегодня почти все ключевые замы губернаторов согласуются с федеральными министерствами, этот перечень даже оговорен в законе о единой системе публичной власти, принятом по результатам изменения Конституции.

Сюда же вошли корпоративные вертикали, когда постепенно крупные региональные объекты собственности стали поглощаться федеральными госкорпорациями, финансово-промышленными группами, банками.

Политические партии в тот момент воспринимались тоже как вертикаль, подчинённая Москве. Ради чего центр внедрял партийные списки в регионах? Не ради борьбы за демократию, не ради того, чтобы партии были сильными. Нет, это их мало интересовало. Им был нужен дополнительный рычаг влияния на региональные элиты. Заставляя региональный бизнес, региональных политиков войти в федеральные партии, центр получал дополнительный рычаг контроля за ними.

Система двухходовая. Государство контролирует партии, а партии начинают контролировать депутатов. Потому что партии только федеральные. Даже на региональных уровнях партии согласуют всё в Москве. Это вертикаль, через которую можно поставить определённый заслон и не пускать кого-то куда-то. С 2003 года через уменьшение количества партий и усиление контроля над ними партии стали выполнять функцию сита.

На первом этапе, в начале 2000-х годов, партии ещё финансировались большими олигархами. Но рост участия партий в региональных выборах хронологически совпал с ослаблением федеральных олигархических групп. Равноудаление от олигархов — это 2003 год, как раз тот самый, когда обязательными становятся выборы по партспискам в регионах.

Утрачивая прежние большие деньги, куда идут политические партии? В основном — в крупный региональный и межрегиональный бизнес. Оппозиционные партии начинают выдвигать по своим спискам представителей девелоперских компаний, региональных банков, пищевой индустрии, АПК. Где-то с середины нулевых до середины 2010-х — это основная сфера финансирования региональной политики: торговые сети, банки, строительные компании, пищевая индустрия. Многие из этих сфер в дальнейшем пережили тяжёлый кризис, а региональные банки были практически прихлопнуты.

«СЭ»: В Новосибирске две штуки осталось.

— То есть они ещё не исчезли как класс. Региональные торговые сети тоже находятся под постоянным прессингом и не выдерживают конкуренции. Где-то влияние остаётся, где-то нет, они меняют собственников.

Поле крупных региональных денег тоже начинает сжиматься, с ними становится всё тяжелее. В основном по регионам, худо-бедно, остались только какие-то строительные компании, которые играют [в политику].

«СЭ»: В горсовете Новосибирска застройщиков до сих пор добрая половина.

— Где-то есть региональные кланы с опорой на торговые сети, типа [торгового холдинга] «Титан» в Улан-Удэ.

<…>

Денег носится по партиям меньше, потому что меньше субъектов. Параллельно внутри самой системы создавались новые запреты и ограничения, когда власть пыталась ограничивать независимых. С 2012-2013 годов у нас запрет баллотироваться осуждённым за тяжкие и особо тяжкие преступления (сейчас — и за средней тяжести, куда попадают, в том числе налоговые преступления). Это тоже очень сильный удар по бизнесу, особенно, для многих за Уралом.

«СЭ»: Красноярский край, например.

— Приморский край, Свердловская область, Пермский край. Где всегда было много бизнесменов со сложной биографией, так назовём. Но это неизбежность, потому что в те годы, чтобы заниматься бизнесом, надо было быть рисковыми людьми.

Плюс появляется ограничение. Если ты хочешь баллотироваться, должен отказаться от «финансовых инструментов» за рубежом. То есть должен закрыть все счета, продать иностранные акции и так далее. Даже без гарантии избрания. Представьте себе, что, пока ты человек, у тебя есть недвижимость за границей. Как можно иметь недвижимость и не платить за неё коммунальные платежи? Если ты платишь за недвижимость, значит, у тебя есть и счёт в банке. То есть для очень большого количества людей с большими ресурсами становится юридически невозможно баллотироваться. Либо ты можешь что-то утаить и всё время ходить по тонкой грани, что в любой момент могут вскрыться какие-то документы, двойное гражданство, счета за рубежом, и тебя просто лишат мандата. Такие прецеденты были с очень крупными и очень значимыми в регионах фигурами.

Инициатор муниципальной реформы в Красноярском крае, губернатор Михаил Котюков («ЕР»), второй справа

Эти ограничения всё время ужесточались. Вначале они были на уровне закона, а сегодня они даже прописаны в Конституции. То есть у крупного бизнеса сегодня возникает выбор либо политика, либо не политика. После 2020 года на внутренние проблемы стали накладываться внешние. Если ты идёшь в партию власти, вряд ли будешь там портить к себе отношение, голосовать вопреки каким-то решениям, которые тебе не нравятся, просто потому что ты часть «большой игры». Но так ты спокойно занимался бизнесом, у тебя был заводик, и вот ты идёшь в депутаты, и ты вынужден голосовать за то, что тебе не нравится. Какие-нибудь правозащитники требуют, чтобы тебя включили в санкционные списки, запретили выезжать за границу, где у тебя жена, дети и всё остальное, и [чтобы] ты спас их от их личных проблем, которые тебе совершенно не нужны.

Ко всей этой истории с запретами внутри добавляются политические риски, связанные с внешнеполитической ситуацией в стране. Крупный бизнес потихонечку из политики вымывается. Тенденция продолжается не первый год, растёт доля бюджетников, доля любых людей, которые зависят от государства, или просто политические авантюристы, у которых нет ни биографии, ни денег, ничего. Просто желание попасть в телевизор, потешить личные амбиции.

«СЭ»: Люди, имеющие отношение к боевым действиям, как проявляются? По идее, цикл замены части элиты уже должен был реализоваться.

— Ну, в этом году их больше. В прошлые два года, когда речь шла об участии в спецоперации, в основном попадали чиновники, которые съездили в командировку. Иногда попадали члены семей, жена, вдова или кто-то ещё. И было очень много работников фондов, которые занимались социальной помощью. Например, работники [государственного] фонда «Защитники Отечества» были в партийных списках почти во всех регионах. В этом году стало намного больше действительно кадровых военных.

Общая тенденция на уменьшение доли бизнеса в политике существует, а чем меньше частных денег, тем, соответственно, выше доля админресурса. То есть, всё идёт к тому, что возрастают доли влияния всяких административных технологий, манипуляций.

Денег меньше у всех в результате. А какая политика без денег? Либо админресурс, либо госфинансирование. Госфинансирование — оно только у парламентских партий.

«СЭ»: Ещё вопрос про региональные отличия. Новосибирская область считалась одним из самых нормальных регионов с точки зрения подсчёта голосов — откровенных фальсификаций, по крайней мере, в пределах Новосибирска практически не было. Рядом есть Кемеровская область, где, как говорят наблюдатели, вообще не важно, как люди опустили бюллетени, важно, кто писал итоговый протокол. Есть ещё Мордовия, Чечня и так далее. Есть регионы, где скорее бюллетени считали верно, но уровень административной мобилизации крайне высокий, как Татарстан.

Происходит дальнейшее разделение этих моделей подсчёта или все-таки выстраивается что-то монолитное?

— Если мы возьмём совокупную статистику по нулевым, десятым годам, то у нас так называемая аномальная зона — это национальные регионы Поволжья и Северного Кавказа, плюс отдельные регионы, типа Кемеровской области, Чукотки, Ямала.

За последние годы, на мой взгляд, происходит общая деградация. То есть качество выборов даже во многих регионах, которые раньше были достаточно корректными, снижается. Происходит общее ухудшение ситуации, часть регионов эволюционирует в сторону аномальных. Я бы назвал регионы, где ситуация существенно ухудшилась за эти годы. Брянская область, например, на сегодня голосует почти аномально, Воронежская область. Зачастую в региональном центре ещё более-менее, а периферия уже совсем проблемная.

Я бы сказал, что регионов беспроблемных сегодня осталось очень мало и очень большая доля регионов находится в серой зоне. То есть, очень часто зависит от личности главы регионов и его команды.

В тех регионах, где проходили зачистки и силовики меняли губернатора и всю его команду, на какой-то период процент поддержки власти резко снижался, потому что рушилась система контроля манипуляции. А новая ещё не успела сложиться, потому что для этого нужно какое-то время. История про фальсификации и манипуляции — это история про неформальные договоренности, потому что этого же не может быть в каком-то приказе. Это может быть только в поле взаимных обязательств — ты сделай так, а мы тебе поможем.

«СЭ»: Для этого нужна сложившаяся система взаимоотношений с инструментами влияния.

— Конечно. Нужна круговая порука, нужны какие-то гарантии. Это не за неделю делается.

«СЭ»: В том же Кузбассе стало менее монолитно после экс-губернатора Амана Тулеева, по крайней мере.

— В тех регионах, где долгое время находились у власти такие жесткие руководители, мы видим постепенную эрозию. То есть, доля голосов за доминирующую партию и её кандидатов снижается, но это может быть долгим процессом. Потому что, чтобы происходило быстрее, должны быть некие игроки. А если они из регионов системно вымываются и уезжают, если у человека есть выбор — бороться в регионе с какой-то авторитарной конструкцией или проще взять деньги и уехать в другой регион?

Второй случай проще, дешевле и выгоднее. Мы видим и бизнес-миграцию, и политическую миграцию. Она есть и в Сибири, и в Москве, и вокруг Москвы. Например, во многих регионах вокруг Москвы очень большая проблема с политической конкуренцией, потому что все активные люди, побившись какое-то время безрезультатно с попыткой участия в местной политике, просто сваливают. Москва работает как огромный пылесос, когда просто вытаскивают ресурсы, в том числе и людей с амбициями.

Новые активные люди появятся, но, чтобы они выросли и набрались опыта, нужно время. Я думаю, что лет 10-15, пока новые люди начнут как-то проверять свои амбиции и формировать новые сети.

«СЭ»: На мой взгляд только сейчас в Новосибирске уровень коммуникации приближается к тому, что было до пандемии, потому что 2020 год активность тоже откатил.

— Это по многим регионам так. Мы видим приток большого количества неофитов, людей без опыта, людей часто очень наивных. Такое ощущение, что некоторые вещи очевидны, но вдруг сталкиваешься с тем, что есть какое-то количество людей, которые ничего этого не знают, которые никогда в жизни этим не занимались.

Их достаточно много и даже удивительно много.

«ДЕГРАДАЦИЯ ПЕРИФЕРИИ»

«СЭ»: Давайте про реформу местного самоуправления, как это теперь называется. Фактически — про ликвидацию двухуровневой системы. По крайней мере, жители Красноярского края и Алтая в Сибири восприняли реформу негативно. Но там изменения стали проводить прямо нахрапом.

— Очень жёстко. Без ритуальных па. Сразу.

«СЭ»: Причем Красноярский край вообще фантастический. Они и некоторые районы ликвидировали, причем ткнули, как раз в те два района, где были партизанские республики во времена Гражданской войны. А вот в Новосибирской области пока только в трёх районах муниципалитеты ликвидировали.

Почему федеральная муниципальная реформа столкнулась с откровенным недовольством в регионах? Некоторые субъекты федерации типа Тувы даже не стали её начинать под предлогом «подождать», «посмотреть опыт».

— В основном, как правило, этнические регионы отказались, потому что двухуровневая система за эти годы сложилась как система распределения власти между разными группировками. Поселенческая система стала для них гарантией политических статусов – это условная самостоятельность в обмен на лояльность. И все к ней привыкли.

«СЭ»: В Красноярском крае ликвидировали несколько тысяч муниципальных депутатов.

— Почему вообще случилась реформа, на мой взгляд? Всем кажется, что она сугубо политическая. Что есть много поселений, муниципальным депутатом там стать легко, и это даёт некий политический статус гражданским активистам, и власти не хочется, чтобы эти люди как-то портили ей жизнь. Потому что, одно дело, когда ты пишешь жалобу один, другое дело, когда ты депутат.

За счет местного самоуправления происходит институционализация в политике вот этого слоя активных граждан низового уровня. Они получают некий статус. Вот, им кажется, что это попытка решить проблемы просто упразднением этого уровня.

Да, это отчасти так. Но, на мой взгляд, не менее важна другая цель муниципальной формы, и она сугубо экономическая. Фактически власть реализует концепцию усиления урбанизации страны, то есть, грубо говоря, содержать большое количество маленьких периферийных населенных пунктов власти не хочется — это очень дорого, дороги, транспорт. Мы видим уже не первый год всеобщую оптимизацию: школ, больниц, почтовых отделений и так далее. Такая большая периферия выступает как нагрузка. Об этом стесняются говорить вслух, но делается всё, чтобы заставить людей уезжать и стягиваться к крупным городам, потому что содержать большие агломерации проще.

У нас есть опыт укрупнения регионов в начале нулевых, когда большие по площади, но малонаселенные автономные округа — Таймырский, Эвенкийский, два Бурятских, Корякия, Коми-Пермяцкий — были ликвидированы и приобрели разные статусы. Например, Эвенкия стала огромным муниципальным районом. Или Таймыр.

«СЭ»: Но в Эвенкии понадобилось создать группу муниципальных образований — три или четыре штуки на месте старых районов. 800 тысяч квадратных километров всё-таки.

—Вот! На мой взгляд, принудительная ликвидация поселений приведёт примерно к похожему эффекту. Потому что со статусом постепенно начнут исчезать административные единицы, которые оказывают населению определенные сервисы. То есть начнут уменьшаться зарплаты, потихоньку начнут сокращаться чиновники, начнут уезжать. Пока людей успокаивают: ничего страшного, у вас не будет своей администрации, но у вас будет отдел районной, всё будет то же самое. Но мы же понимаем, что это временная мера.

[У местных] начнут исчезать функции, начнут возникать проблемы с получением документов, с решением каких-то проблем. Или будут переезжать туда, где можно.

«СЭ»: Но это же можно делать последовательно. Вот, например, ликвидировали два сельсовета в Венгеровском районе Новосибирской области несколько лет назад. Вроде никто не умер. Дальше можно было бы также постепенно продолжать.

- Кто ж у нас хочет всё делать постепенно? У всех что-то чешется, кто-то хочет выделиться. Поэтому, на мой взгляд, эта муниципальная реформа приведёт к деградации периферии. Она приведёт к постепенному оттоку населения. К ещё большему оттоку населения с малых населённых пунктов, стягиванию его в крупные города. Реформа ударит по качеству жизни на периферии, и поэтому она имеет экономический фактор.

<…>

Цель [реформы] упростить и уничтожить площадки для низовой политической активности с одной стороны, а с другой стороны — глобально — дополнительно стимулировать отток населения с периферии и снизить издержки на содержание периферии.

<…>

«СЭ»: Есть чёткий тренд, что последние несколько лет региональные бюджеты более-менее сводятся бездефицитно, а весь долг берётся на федеральный уровень. Можно ли говорить, что есть политическое решение, чтобы у регионов хоть как-то сводились концы с концами, а у федеральных властей не было 80 с лишним провалов?

— В этом году ситуация другая. В этом году уже 67 регионов в дефиците. В этом году ситуация очень сильно поменялась. Посмотрите последнюю статистику Натальи Зубаревич. По-моему, по первому кварталу было 43, сейчас уже 67. То есть, по ряду регионов проблема дефицита довольно острая. Там есть регионы, которые выходят на 30% дефицита.

«СЭ»: По общему своду пока ещё в плюс.

— Москва в плюсе, понятно, но многие регионы в минусе. Кемеровская область в минусе. Республика Коми, Иркутская область.

*Внесены в реестр иностранных агентов

Подготовил «СибЭкспресс»

Фото vk.com, zsnso.ru