Менее 100 лет назад к востоку от Байкала произошёл крупный крестьянский мятеж. Люди, у которых власти отбирали последние продукты, объединились вокруг группы старообрядцев — семейских — которых ещё в восемнадцатом веке выслали в Сибирь при разделе Польши. Авторы подкаста «Коренные» рассказывают о судьбе семейских и их борьбе с советской властью. «СибЭкспресс» приводит текстовую версию.

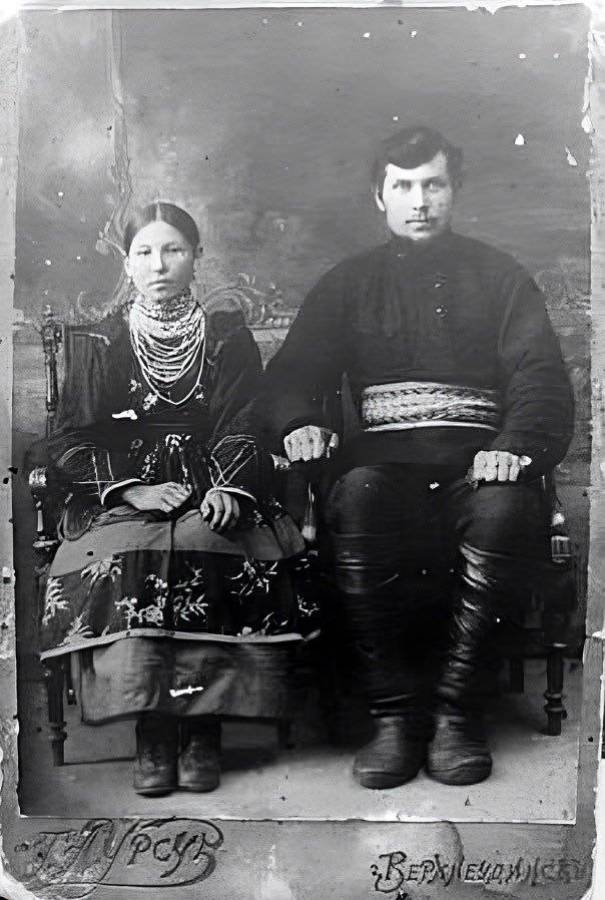

На старой чёрно-белой фотографии — парень и девушка лет двадцати. На парне — высокие кожаные сапоги, рубаха подпоясана широким тканым поясом. Он сжал кулаки и глядит в объектив решительно, будто с вызовом. Девушку что-то отвлекло, она смотрит в сторону. На ней — бусы в несколько рядов и искусно вышитое платье. Это брат и сестра Абрам и Анна Павловы. Их снимок приводят в качестве примера авторы научной статьи о традиционных нарядах семейских — этнической группы старообрядцев Забайкалья (территории нынешних Бурятии, Забайкальского края и небольшой части Иркутской области). Анна и Абрам были семейскими по происхождению.

Чтобы сделать фотографию, которая потом войдёт в научный труд, Анна и Абрам в начале XX века несколько часов добирались из родного села Бичуры на территории современной Бурятии до фотоателье в Верхнеудинске — теперь это Улан-Удэ.

Анна и Абрам выросли в семье Лазаря Павлова. Официальным лицам их отец представлялся пчеловодом. К 1929 году в его владении было 33 улья. На самом же деле, Лазарь был священником — или, как говорят семейские, «уставщиком». Его сын Абрам пошёл по стопам отца и тоже стал священнослужителем. Был священником и брат Лазаря, тоже Абрам. Но в те годы, когда Анна и Абрам сделали фото в Верхнеудинске, быть священнослужителем уже стало небезопасно для советских граждан. Так что для подстраховки все мужчины семьи Павловых представлялись пчеловодами.

Но, в отличие от сана, свои убеждения Лазарь Павлов не скрывал. Когда в 1930-м его вместе с сыном и братом арестовали, в тюрьме он смиренно говорил так: «Если мы терпим за правду, то там, наверху, Господь нам за это заплатит».

КАК СЕМЕЙСКИЕ ОКАЗАЛИСЬ В СИБИРИ

Много веков будущие семейские жили в городе Ветка, на восточных границах Польши и были обычными православными подданными московского престола. Так бы, наверное, и продолжалось, если бы в середине XVIII века не случилась церковная реформа.

К тому моменту в православии назрела проблема: на русский язык было переведено множество церковных текстов, содержание которых — иногда, значительно — отличалось и от оригиналов, и друг от друга. Книги переводили с греческого на русский, переписывали от руки, у каждого переводчика было своё видение и свои термины. В итоге из копии в копию церковные тексты обрастали ошибками и неточностями.

О необходимости привести церковную литературу, а значит и каноны, к единому стандарту в духовенстве заговорили ещё во времена Ивана Грозного, в середине XVI века. Но тогда дальше обсуждений не пошло. Снова к этому вопросу вернулся спустя 100 лет церковный патриарх Никон. Заручившись поддержкой царя Алексея Михайловича, в 1653 году Никон объявил церковную реформу. Он решил привести Русскую православную церковь к греческим канонам. Прихожанам велели креститься не двумя пальцами, а тремя; кланяться не до земли, а в пояс; крестные ходы ходить в обратном направлении, против солнца, а имя Иисуса писать не с одной, а с двумя «И». Если в каких-то богословских книгах или на иконах было написано иначе, их следовало уничтожить.

По задумке Никона, унификация с греческим православием позволила бы России стать более значимым игроком на международной арене — в XVII веке религия играла в политике одну из решающих ролей. К тому же, греческих канонов придерживались на территории Украины, которую как раз в те годы присоединили к Русскому царству. Единые церковные традиции должны были сплотить два народа. В общем, государству выгода от реформы была очевидной, а народ никто особо спрашивать не стал.

Но далеко не все в России приняли реформу Никона. Были и те, кому новые порядки категорически не понравились. Они продолжали осенять себя двоеперстием, бить поклоны в пол — в общем, не проявили никакого уважения к государственной реформе. Но и церковь не собиралась сдаваться. Раскольников или старообрядцев признавали еретиками, предавали анафеме, подвергали гонениям. Веками старообрядцы жили под угрозой репрессий, и только в 1905 году император Николай II выпустил указ, запрещающий их угнетение.

За эти 250 лет, даже когда власть не преследовала старообрядцев напрямую, им не давали забыть, как когда-то они не поддержали реформу церкви. Поэтому, когда в XVIII веке Российская Империя стала продвигать свою границу на восток, старообрядцы оказались среди первых кандидатов на переселение за Байкал. Нужно же было кому-то обживать новые территории.

Помимо репрессивных мер, у этого решения была и чисто практическая задумка: старообрядцы были известны как опытные и трудолюбивые земледельцы. Им под силу было не просто возделать мерзлые сибирские земли, но и организовать производство хлеба, овощей и других культур там, где до них с этим никто справиться не мог. А заодно новая задача отвлекла бы их от раскольнических идей и направила их энергию в мирное русло. И хотя от своих религиозных канонов семейские не отказались, в целом идея сработала: как позднее отзывался о старообрядцах иркутский губернатор Николай Трескин, они «и камень сделали плодородным».

Переселение старообрядцев на Дальний Восток заняло 70 лет — с середины до конца XVIII века. Одни релоцировались добровольно, других увозили насильно. Среди последних оказались старообрядцы из Речи Посполитой, той части, в которую входит нынешняя территория Беларуси. Некоторые из них успели бежать от репрессий за границу, и теперь императорским указом их приглашали вернуться и обустроиться на новых территориях.

Традиционно старообрядцы жили большими семьями. Каждая занимала несколько домов, растягиваясь на три-четыре поколения: от прадедов до правнуков. Поколения старообрядцев вместе воспитывали детей, вместе обрабатывая семейные поля и вместе ходили в церковь. Одна такая семья насчитывала несколько десятков человек. Когда такие большие семьи старообрядцев заселили Забайкалье, соседи на новом месте и стали называть их «семейскими».

Сперва переселенцев разместили в нескольких селениях к востоку от Байкала. С годами их число росло: только за первые 70 лет население больших семейских семей увеличилось с 4,5 тыс. до 17 тыс. А в XX веке число семейских перевалило за 50 тыс.

Прирастая числом, семейские постепенно обживали забайкальские деревни и устраивали новые поселения по соседству, на территориях нынешних Забайкалья и Бурятии. Одним из крупнейших семейских сёл к востоку от Байкала — на тысячу домов — стала Бичура (нынешний центр Бичурского района Бурятии). Там проживали 7 тыс. человек.

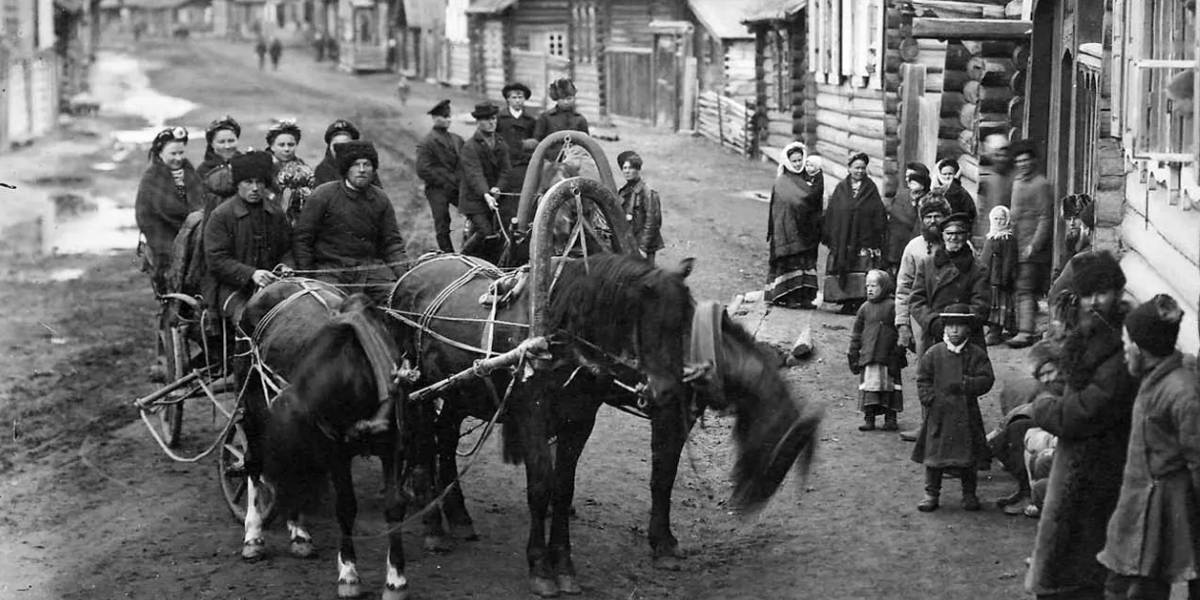

Современная Бичура

Помимо семейных и земледельческих традиций, семейские привезли в Забайкалье свои религиозные обычаи. По сравнению с другими старообрядцами, семейские придерживались довольно умеренных взглядов. Не открещивались от икон иноверных мастеров, не считали грехом сесть за один стол с никонианами — то есть, теми, кто принял церковную реформу Никона, и осуждали массовое самосожжение как форму протеста.

В общем, семейские были необычными, но вполне удобными соседями. На новом месте они мирно уживались с другими религиозными группами — и с традиционными православными, и с бурятами, которые исповедуют буддизм. И хотя до начала XX века старообрядцы подвергались репрессиям со стороны властей, вера оставалась для семейских важной частью самосознания. К священникам у семейских, как и у других православных, был особый почёт. Например, семейские скидывались всей деревней, если нужно было вызвать священника из Москвы. И хотя священников-старообрядцев задерживала полиция, они всё равно продолжали объезжать прихожан по забайкальским деревням и совершать обряды. Православные праздники отмечали всей деревней.

Вот как описывал празднование жителями Бичуры первого, или Медового, Спаса в августе 1871 года этнолог Павел Ровинский: «Чуть ли не целую ночь шло у них моленье в доме; только что солнышко выкатилось из-за гор, все пошли на реку. Народу было не меньше тысячи, все от мала до велика. Пелось и читалось страх как много! Более 20 дьяков прислуживали священнику и составляли хор певчих. Когда погрузили крест в воду, весь народ кинулся в реку».

Через 40 лет после этнолога Ровинского в Бичуре побывал секретарь местного уездного коммитета по фамилии Олейник. В своём отчёте он описывал село и его жителей уже совсем с другими интонациями: «Бичура — громадное волостное село, около семи тысяч населения, тянутся три улицы на 12 вёрст. В селе 70 кулацких хозяйств. Население семейское — старообрядческое, старые традиции живут крепко. В селе пять церквей и одна школа. Экономическое положение хорошее, здесь так же, как и в других сёлах, у большинства хлеба хватает до нового урожая. Живучи пережитки прошлого, сплошная неграмотность, в особенности среди женщин, девушек, вообще молодежи. Молятся и носят кресты все от малого до взрослого. В каждой избе иконы. Здесь нужна кропотливая работа, рассчитанная не на один год. На селе недостает учителей, избачей, нет лечебно-медицинского пункта, жители не знают, что такое кино».

Вместо Российской империи уже был Советский Союз, и вместе переменами пришла новая «церковная реформа». На этот раз «религией», одной на всех, должен был стать коммунизм.

«ЛУЧШЕ ПОПУ ПЛАТИТЬ 3 КОПЕЙКИ, ЧЕМ КОМСОМОЛЬСКОЙ ЯЧЕЙКЕ — КОПЕЙКУ»

Когда отгремели революция и гражданская война, новая власть занялась подведением населения под общий знаменатель. Инициативы коммунистов семейские встретили подозрительно. В ответ на политику всеобщего образования священники-старообрядцы убеждали паству не отдавать детей в советские школы, называя это смертным грехом. Примерно также воспринимались призывы коммунистов к женщинам освободиться от домашнего хозяйства, отдать детей в ясли и детсады, заняться общественными работами (будто бы женщинам в многодетных семейских семьях и так было нечего делать).

К тому же, по всей стране стали создавать коммунистические и комсомольские ячейки. Новации пришли и в Забайкалье, но большого ажиотажа не вызвали. В одной семейской деревне за 1927 год только четыре человека захотели вступить в коммунистическую ячейку, в других — ещё меньше. В общей сложности, к концу 1920-х в нескольких многотысячных семейских районах насчитывалось всего 125 действующих коммунистов и чуть больше 50 кандидатов в компартию. И даже среди тех, кто вступил, оказывались убеждённые верующие.

13 июня 1929 года на заседание бюро Бурят-Монгольского обкома ВЛКСМ возмущались, что в Куйтуне и Куналее несколько комсомольцев широко отмечали Пасху, молились и пьянствовали, а один из них залез на колокольню и весь день бил в колокола. А в селе Тарбагатай комсомолец Орлов на требование отказаться от веры ответил так: «Лучше попу платить 3 копейки, чем комсомольской ячейке — копейку».

Исследователи, совершавшие в те годы экспедиции к семейским, отмечали, что местные жители в целом считали коммунистов слугами Антихриста, а Антихристом, конечно, — Владимира Ленина. В его имени семейские видели три шестерки — число зверя. А традиционное изображения Ленина в кепке наводило семейских на мысль: «А уж не лик ли это звериный?»

Вскоре после установления советской власти, начались гонения на церковь и любые формы религии. В 1930-м году Совет народных комиссаров постановил изъять церковные колокола для нужд промышленности, а здания культа закрыть и передать под дома культуры, спортзалы и хлева. В 1925 была учреждена официальная организация атеистов — Союз воинствующих безбожников. Его участники проводили массовые антирелигиозные митинги, вместо Пасхи отмечали Первомай, за что получали льготы на образование и бесплатные путевки в санатории. Тем же, кто не скрывал своих религиозных убеждений или, чего хуже, служил в церкви, путевки выписывали совсем в другом направлении. В общей сложности до начала Великой Отечественной войны в СССР были закрыты тысяч храмов и репрессированы десятки тысяч священников.

Церковь передали на культурные нужды в забайкальском селе Мелета. А в Бичуре коммуну, в которую приглашали вступить крестьян, будто назло назвали «Безбожник». Но если гонения за веру старообрядцам были уже знакомы, то совсем неприятным сюрпризом стала для опытных и трудолюбивых крестьян экспроприация выращенного ими хлеба.

РАСКУЛАЧИВАНИЕ

В 1929 году Сталин объявил, что через три года Советский Союз «станет одной из самых хлебных стран, если не самой хлебной страной в мире». Хотя в разных регионах страны уже свирепствовали неурожай и голод. Крестьян обязали сдавать хлеб государству.

Официально местные власти конфисковывали у крестьян так называемые излишки — но часто это были буквально последние килограммы зерна и муки. Требования были одинаковы как к хлебопашцам, так и к крестьянам других профессий. Семейский крестьянин по фамилии Иванов из Малого Куналея рассказывал, что от него потребовали сдать 100 пудов хлеба. Но Иванов хлеб не сеял, а занимался пчеловодством и жил небогато. На семью из восьми человек приходилась одна корова, одна лошадь и 20 пчелиных ульев. Отдать хлеб Иванов мог только из тех запасов, которые были закуплены на семью. Опасаясь обысков и изъятия имущества, глава семьи сдал в сельсовет почти весь запас зерна — больше 50 пудов. Семье осталось всего восемь пудов. Этого хватило бы им, в лучшем случае, на месяц.

Крестьянина Шубина из села Красный Яр сначала обязали сдать 85 пудов хлеба, затем ещё 34, а потом 40. При этом со своих четырёх десятин Шубин собрал только 120 пудов, и отдать государству 160 пудов никак не мог. В итоге отдал всё, что было. За недостачу у Шубина и его семьи из семи человек изъяли и продали всё имущество.

Вот как описывал те месяцы в Бичуре священник Лазарь Павлов: «Очень многие говорили, что хлеб сдадим, его вывезут, а когда нам не хватит, то его нам не дадут. Это обстоятельство повлияло и на мелкие хозяйства, у которых хлеба не хватало, и они всегда его занимали у зажиточных, также стали прислушиваться к их голосу и иногда протестовать на собраниях против наложения норм. За несдачу хлеба к некоторым крепким хозяйствам стали применять штраф, и тут ещё больше стали роптать, что власть разоряет крестьянские хозяйства и забирает всё, оставляя крестьян голодать. Об этом на селе много было разговоров: „Что будем делать теперь — сами не знаем, но так дальше не должно продолжаться“».

В 1928–1929 годах в Забайкалье крестьянский налог вырос на 50% по сравнению с предыдущим годом. Параллельно шла коллективизация сельского хозяйства. Лозунг кампании звучал однозначно: «Кто не идёт в колхозы — тот враг Советской власти!»

Вступившие в колхоз крестьяне должны были работать на землях коммуны вместо того, чтобы выращивать собственный урожай. Тем, кто отказывался, грозили уголовными сроками. И угрозами дело не ограничивалось.

Рынки, где можно было продать свой товар, закрывали, в крестьянских домах проводили обыски, а суды выдавали ордера на конфискацию практически любого имущества. К тому же, власти начали арестовывать зажиточных крестьян-кулаков. Хозяева пытались прятать добро, но получалось не всегда.

В деревне Малете у крестьянина Полуянова нашли тайник, где хранилось 250 пудов хлеба, 3 пуда свиного сала, 5 пудов свиного мяса и 7 кирпичей чая. Всё это тут же забрали. А у жителя Бичуры Иванова при обыске увели 3 коней, 10 коров, 7 баранов и свинью, да к тому же взяли налог 250 рублей — больше брать было просто нечего.

«ПОДНИМЕМ ВОССТАНИЕ, ИНАЧЕ НАС РАЗОРЯТ ДО РУБАХИ»

Вот что рассказывал сам Иванов: «Раньше я кормился, давал другим, продавал, а теперь у меня ничего не осталось, и семья моя голодает. Это настолько меня озлобило против Советской власти, что не знал, что делать дальше, хотел даже бежать за границу. В деревне в разговорах с односельчанами, тоже раскулаченными, мы стали жаловаться один другому на нажим власти: „Давайте поднимем восстание все, иначе нас разорят до рубахи“».

Бичурец Иванов был далеко не одинок в своих размышлениях. В 1929 году в Советском Союзе было зарегистрировано 1300 «кулацких» мятежей. А уже в первые месяцы 1930 года — более 2000.

Разговоры о протестах шли и по Забайкалью. Их вели на кухнях под видом обычных застолий, но они всё больше напоминали подпольные политические собрания. Постепенно недовольство, которым семейские тайно делились друг с другом, стало сложно сдерживать.

В декабре 1929-го в посёлке Красноярском подожгли дом старшего милиционера Панькова, который проводил сбор хлеба по крестьянам. В другой раз в Бичуре обстреляли коммунара Белых, а вскоре — его соратника по коммуне Ткачева. Видя, что протесты усиливаются, начальник районного отдела милиции добился расширения штата, и в село Красный Яр прислали ещё одного старшего милиционера.

В те же месяцы Малетинский район, где жили семейские, объезжал 22-летний корреспондент окружной газеты «Забайкальский рабочий» Василий Блох. Он писал, как проходят коллективизация, социалистическое строительство и борьба с кулаками. Блох выпустил около тысячи заметок с такими заголовками: «Кулак меняет личину», «Спасаются от раскулачивания», «Больше внимания коллективизации в национальных районах» и другими.

«Коллективизация в районе развивается успешно, вызывая бешеное сопротивление кулачества. Кулачьё ведет упорную агитацию против коллективизации, особенно в сёлах Бичуре и Буе, но местная власть ничего не противопоставила этому, пустив всё на самотёк».

Блох не ошибся, крестьяне и правда не собирались так просто сдаваться коллективизации. Зимой 1930-го они начали активную подготовку к мятежу.

Первые подпольные ячейки появились в Малете, Малом Куналее, Буе, Сухоручье, Верхнеудинске, Елани, Шеберте и Заганске. Ядром восстания стала Бичура. Большинство этих сёл были семейскими, но в восстании также участвовали и местные жители других конфессий. Участники должны были наблюдать за сельсоветами и коммунистами, а также готовиться к захвату власти на местах. Информацию между ячейками передавали связные, которые как бы по делам ездили то в одно село, то в другое.

Мятежники хотели добиться возобновления свободной торговли и права собственности.

В феврале 1930-го некоторые ячейки уже рвались в бой, но штаб в Бичуре велел не торопиться. Оружия не хватало. Винтовки искали по соседям и местным охотникам, но много раздобыть не удалось. Оставался вариант захватить отделение милиции и помещение райисполкома и взять оружие там. К концу февраля повстанцы были готовы выступить.

На последнем заседании в Малете решили, что в «день икс» 40 повстанцев верхом и на санях, вооружённые саблями, винтовками и наганами, пойдут в атаку. В подкрепление им из Бичуры должны были прискакать ещё 150 человек. Но этому плану не суждено было сбыться.

1 марта, когда повстанцы из Малеты и Бичуры заканчивали сборы, их накрыло ОГПУ. Кто-то донёс властям о готовящемся мятеже, и членов ячеек арестовали. Только нескольким бичурцам удалось сбежать. Через лес они добрались до села Малый Куналей и отыскали руководителей местной ячейки — Семёна Конечных и Петра Фалилеева. И хотя мятеж рассекретили, малокуналейцы не стали отступать: было решено выступить немедленно.

Гонцов послали в соседние сёла, сбор назначили возле села Гутай. Вечером 2 марта, на Масленицу туда съехались около 50 человек. Семён Конечных предложил сперва захватить его родной Малый Куналей, собрать по домам оружием, а уже потом идти на соседние деревни. Другой организатор выступления Максим Тюруханов считал, что сперва нужно захватить Бичуру. По его данным, у тамошних властей был пулемёт, который дал бы мятежникам серьёзную фору. Но собрание решило, что пулемёт сначала могут применить к ним самим, а такая перспектива мало кому нравилась.

Поэтому первой точкой восстания всё-таки выбрали Малый Куналей. Предводителем мятежа стал Семён Конечных. Прямо с собрания он повёл отряд в атаку.

В ту ночь в Малом Куналее находились начальник районной милиции Пётр Желтоухов и следователь Фёдор Мошин. Они уже знали, что в Бичуре задержаны крестьяне, планировавшие мятеж. Но, кажется, не догадывались, что задержаны не все. Желтоухов, Мошин и их знакомые допоздна отмечали Масленицу у председателя сельсовета Ильи Семенникова. Тост шёл за тостом, когда в окно председательского дома постучали. Семенников увидел на улице местного жителя по фамилии Барсуков. Тот рассказал, что в Малом Куналее — мятежники. Семенников вернулся в дом, достал винтовку и велел жене нести банку с патронами. Гостям он сказал расходиться по домам, а сам вместе с милиционером, следователем и ещё парой активистов, с оружием наперевес, отправился в клуб. Там их и нашли повстанцы. Началась стрельба, Желтоухова и Мошина застрелили на месте, остальным удалось сбежать. Той же ночью в Малом Куналее повстанцы убили школьного учителя, пару красноармейцев и члена коммунистической партии, а потом захватили ещё два села. Там тоже не обошлось без жертв.

На следующий день, 3 марта, восстание вошло в село Поселье. Мятежники объявили там полную мобилизацию мужчин. На околицах установили круглосуточные вооружённые посты, а по селу стали проводить обыски. Они искали сотрудников сельсовета, чиновников, милиционеров, коммунистов, комсомольцев, активистов, даже школьных учителей — в общем, всех, кто имел какое-то отношение к советской власти. Одна из активисток, Татьяна Быкова, чтобы спастись, зарылась в сене в сарае. Но повстанцы нашли её и стали забивать вилами. А когда девушку вытащили на улицу, глава повстанческого штаба Никипелов набросился на неё с ломом с криками: «Вот тебе, сука, отпила нашу кровь».

Местный житель Асиновский вспоминал, как в тот же день видел тело Татьяны у сарая: «Не помню, кто сказал, что Татьяна ещё жива. Мы все пошли посмотреть. Я сказал, какая же она живая, если у неё выплыли мозги. Тогда Быков Мартын говорит, что нет, она ещё жива, и ты, говорит, должен в неё выстрелить. Астрехинский Матвей подтвердил, и они сказали, что если не выстрелю я, то они меня убьют, потому что я, как и Татьяна, был комсомольцем. Быков Мартын дал мне пистолетное ружьё, сам взвел курок и, поддерживал одной рукой, навел в лоб лежащей Татьяне Быковой, а мне сказал нажать спуск. Я нажал, и получился выстрел».

Следующим селом на пути мятежа стал Красный Яр. Схема была отработана: собрать оружие по крестьянским домам, мобилизовать мужчин, схватить коммунистов и любых представителей власти. Тех, кто не соглашался присоединиться к восстанию, расстреливали на месте. Бунтовщики вошли во вкус и уже без промедления открывали огонь по своим — таким же крестьянам, как и они сами. Стреляли и по тем, кому хотели отомстить.

В одном из домов на рассвете нашли школьного учителя Бянкина. Мятежники припомнили, как учитель выступал за закрытие церкви. Они ворвались в его спальню и выволокли из постели. В полумраке в Бянкина несколько раз выстрелили. Одна из пуль вошла в руку. Затем нападавшие ушли из дома, оставив раненого учителя. В панике он выбежал на улицу и попытался спрятаться в куче соломы, но вскоре его заметили. Повстанцы открыли по нему беспорядочный огонь. Когда тело учителя вытащили из соломы, в нём обнаружили 15 огнестрельных ранений.

В селе Красный Яр в тот день оказался и сотрудник газеты «Забайкальский рабочий» Василий Блох. Тот самый, который писал, что «кулачьё ведёт упорную агитацию против коллективизации». Услышав стрельбу, он выбежал из дома и хотел добраться до безопасного места, но не успел. Повстанцы помчались за ним на лошадях. Несколько выстрелов опрокинули Блоха на землю, а подскочивший к нему крестьянин Степан Шубин стал избивать его прикладом винтовки — да так, что оружие треснуло. После этого повстанцы оставили Блоха умирать на снегу.

Из Красного Яра колонна мятежников двинулась в село Буй. В Буе о восстании уже знали, и несколько коммунаров встретили колонну с винтовками наперевес. Но их было мало, а восставших — уже 300 или даже 400 человек. Завидев такую толпу, коммунары разбежались. Но далеко им уйти не удалось. Повстанцы устроили самосуд, стреляли из винтовок и дробовиков, били прикладами и палками. Уводили, якобы, на допрос, и расстреливали. В общей сложности, за три дня Малетинского восстания были убиты 26 человек.

Повстанцы остались ночевать в Буе. Вместе со всеми мобилизованными и присоединившимися их насчитывалось уже около 600 человек, в основном — крестьяне из числа семейских. Были среди них и священники-пчеловоды из семьи Павловых: Лазарь Максимович, его сын и брат, оба Абрамы.

РАССТРЕЛЫ И ГУЛАГ

Следующим пунктом значилась Бичура. Но теперь застать сельскую администрацию врасплох было уже невозможно: в районе знали, что восстание приближается. И подготовились. Бичурский актив организовал отряды самообороны — несколько десятков вооруженных человек. К тому же, к Бую, где заночевали повстанцы, уже мчались два грузовика красноармейцев и сотрудников ОГПУ из Читы — а это около 560 км по дороге.

Первой к Бую подошла группа из пяти красноармейцев и 30 активистов самообороны. Оборонявшие село повстанцы открыли по ним огонь. Новички из самообороны от неожиданности попрятались в снегу, но командир красноармейцев, вооруженный автоматом, дал ответный огонь и бросился в атаку. Остальные рванули за ним. Нападавшим удалось прорваться в село и задержать пятерых. Те показали, где держат арестованных сельских активистов, которых ещё не успели казнить. Активистов удалось освободить.

Как пишет читинский краевед Геннадий Жеребцов, изучающий восстания в Забайкалье в 1930-е годы, хотя повстанцев было в несколько раз больше, чем участников группы захвата, крестьяне оказались не готовы к серьёзному сопротивлению. У многих не было опыта военных действий, боевой подготовки, да и дисциплина хромала. К тому же, 3 и 4 марта повстанцы много выпивали. А так как традиционно у старообрядцев пьянство не одобряется, непривычные к алкоголю семейские быстро захмелели и потеряли над собой контроль. Да и вообще повстанцы были не уверены в успехе своего предприятия и боялись расплаты за содеянное.

Было не очевидно, что делать дальше, когда они захватят пятое, шестое, седьмое село. Не объявлять ведь очередную гражданскую войну. Поэтому, как пишет краевед Жеребцов, когда в Буй вошла группа сопротивления, многие повстанцы просто бросились бежать. Только несколько десятков перегруппировались в два отряда и ушли организованно: одни — в село Мостовку, другой — в Малый Куналей. К обеду в Буе стало тихо.

Но и оставшиеся отряды повстанцев продержались недолго. Ушедшие в Мостовку в тот же день вернулись к семьям. Другие 40 повстанцев добрались до Малого Куналея, где всё начиналось. Они спрятались в церкви. Вскоре к ней подошли сотрудники ОГПУ. Началась перестрелка. До вечера повстанцы держали оборону, отстреливаясь через окна. А когда стемнело, и они разбежались. Так закончилось Малетинское восстание забайкальских крестьян-старообрядцев, у которых, кажется, и не было шанса на победу.

Несколько дней в сёлах хоронили погибших. В Малете, возле школы, устроили братскую могилу. Там покоятся следователь Мошин, начальник районной милиции Желтоухов, корреспондент Блох и районный чиновник Николаев.

Похороны погибших во время Малетинского восстания

Когда похоронили жертв восстания, многие его участники были уже арестованы. В общей сложности задержали и допросили около 600 человек. Обвинения предъявили четверти из них. Был арестован и священник-пчеловод Лазарь Павлов, вместе с братом и сыном.

Следствие продолжалось пять месяцев. В конце июля 1930-го 34 повстанца были приговорены к расстрелу. Правда, 23 из них высшую меру заменили на 10 лет лишения свободы. Но 11 человек всё-таки расстреляли. Ещё около 60 получили лагерные сроки — от 2 до 10 лет.

Ещё 50 человек приговорили к условным срокам, принудительным работам и ссылке в Николаевск-на-Амуре. Наказание за Малетинское восстание понесли около 150 человек. Остальных преследовать не стали.

Правда, некоторых повстанцев ещё долго не могли найти. Когда 4 марта большинство вернулись домой, небольшая группа ушла в тайгу. В их числе был Семён Конечных, руководивший восстанием, и ещё 10 человек из Малого Куналея и Поселья. До осени они прятались в тайге. В ночь с 5 на 6 октября на них устроили облаву. Восьмерых удалось схватить, потом арестовали ещё двоих. И только Семён Конечных умудрился снова сбежать. Что с ним было дальше — никто не знает.

Конечных оказался единственным заметным участником Малетинского восстания, который так и не попал в руки властей. Вместо него арестовали его жену Елизавету. По версии следствия, пока муж с товарищами прятался в тайге, Елизавета снабжала их продуктами. За помощь мятежникам женщину осудили на три года лагерей. Через три года её снова осудили за то же самое — теперь ей дали 5 лет ГУЛАГа. В отношении повстанцев эта практика оказалась распространенной: на выходе из лагерей многих ждали повторные, более длительные сроки. А в годы Большого террора ряд участников Малетинского восстания снова задержали, на этот раз приговорив к расстрелу.

Малетинское крестьянское восстание стало самым кровавым в Забайкалье — и далеко не последним. В июне 1930-го восстали крестьяне Селенгинского района, следом — крестьяне Хоринского и Мухоршибирского районов. Поднимались восстания и в других регионах страны.

10 марта 1930-го восстание в городке Усть-Пристань Алтайского края подняли 90 человек во главе с уполномоченным ОГПУ. В мае бунтовать против выселения «кулаков» в Старо-Белокурихе на Алтае стали 300 женщин, за что восстанию дали название «Бабий бунт». И это был не единственный женский мятеж. Только в 1930-м в Советском Союзе было зафиксировано 3,7 тыс. женских протестов — от разовых митингов до кровавых бунтов.

В те годы антисоветские восстания вспыхивали в Красноярском крае, Поволжье, Пермской, Омской и Курской областях, Бурятии, Алтайском крае, Украинской, Туркменской и Казахской ССР. В общей сложности, в 1930-м на территории Советского союза вспыхнуло около 14 тыс. восстаний, бунтов и манифестаций против советского режима. В них приняли участие 2,5 млн крестьян. Но что могли противопоставить крестьяне советским вооруженным силам с их пулемётами, автоматами и численностью? В итоге все выступления были подавлены. Более 20 тыс. участников приговорили к смертной казни. Остальным пришлось подчиниться коллективизации.

Потомки Малетинских повстанцев до сих пор живут в Бичуре и других семейских посёлках Забайкалья. В 1950-е, когда в СССР развенчивали культ личности Сталина и пересматривали дела осужденных в годы Большого Террора, участников Малетинского восстания отказались реабилитировать — даже спустя почти 30 лет после восстания считалось, что они осуждены заслуженно.

Только в конце 1980-х родственники осуждённых добились пересмотра дела. Но и тогда были реабилитированы меньше половины. Сегодня большинство малетинских повстанцев оправданы — кроме тех, кто непосредственно участвовал в убийствах. В числе реабилитированных — и Лазарь Павлов, и его сын и брат — оба Абрамы, три потомственных семейских священника, которые, видя, как народ отдаёт последний хлеб и обрекает свои семьи на голод и неминуемую смерть, не зная, как поступить иначе, взяли в руки оружие.

(Фото: Национальный музей Республики Бурятия, предоставлено авторами подкаста, bichura.ru и str-albatros.livejournal.com)